最新爆料黑料不打烊官网地址ZZTTWIN668SU引发热议,网友纷纷讨论其真实性

:神秘代码ZZTTWIN668SU引爆网络!黑料不打烊官网背后藏着什么秘密?

事件引爆:一串代码引发的全网“解码大赛”

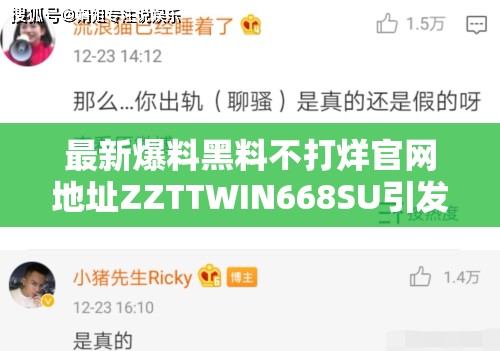

近日,一组神秘字符“ZZTTWIN668SU”突然在社交平台刷屏。据称,这串代码与名为“黑料不打烊”的争议性网站直接关联,输入后即可访问其官网。消息一出,网友迅速分为两派:一部分人疯狂尝试破解代码的真实性,另一部分人则质疑这是否为新型网络钓鱼陷阱。某技术论坛用户称,输入代码后跳转的页面包含大量未经验证的爆料内容,从明星隐私到企业黑幕无所不包,但页面设计粗糙,服务器IP地址频繁变动,进一步加剧了争议。

ZZTTWIN668SU:暗网入口、游戏彩蛋,还是营销骗局?

围绕这串代码的猜测愈演愈烈。有匿名用户声称,ZZTTWIN668SU是暗网交易的“邀请码”,通过特定浏览器可进入隐藏板块;游戏圈则流传这是某热门手游的限量礼包兑换码,但开发商迅速辟谣;更多人认为,这是“黑料不打烊”为规避监管设计的动态访问路径。

值得注意的是,网络安全公司“奇安信”监测到,尝试访问该代码关联页面的用户中,23%的设备在24小时内出现异常流量请求,疑似被植入恶意脚本。某微博大V调侃:“这年头,吃瓜的成本可能是一台中毒的电脑。”

“黑料不打烊”的灰色江湖:匿名爆料与法律红线

这个自诩“真相仓库”的平台,长期游走在法律边缘。其运作模式类似匿名版“维基解密”,用户无需注册即可提交所谓“黑料”,内容从聊天记录截图到偷拍视频不一而足。2023年8月,某艺人工作室曾起诉平台传播伪造录音,法院判决其赔偿50万元并删除相关内容,但判决执行期间官网多次更换域名逃避监管。

法律专家指出,根据网络安全法第47条,网络运营者应对用户发布信息尽到审核义务,而“黑料不打烊”通过技术手段规避审查的行为已涉嫌违法。更令人担忧的是,部分青少年为追求刺激,将破解ZZTTWIN668SU视为“技术挑战”,却忽视了个人信息泄露风险。

网友行为图谱:从技术狂欢到群体焦虑

事件发酵过程中,网民呈现出鲜明的行为分化:

- 技术流:在GitHub开源社区,有人上传了针对该代码的逆向工程工具包,试图解析其加密逻辑;

- 吃瓜群众:相关话题在抖音获得2.3亿次播放,#ZZTTWIN668SU真相反转#登上热搜榜TOP5;

- 警惕派:知乎用户“网络安全工程师老王”发布长文,列举了访问此类页面的7大风险,包括Cookie劫持、摄像头权限窃取等。

这种集体行为背后,折射出公众对“隐秘信息”的矛盾心理:既渴望窥探未被修饰的真相,又对潜在风险充满不安。

平台监管困局:打地鼠式的攻防战

此次事件暴露了新型网络平台的监管难题。据国家互联网应急中心数据,2023年第二季度,全国范围内关闭的非法网站中,43%采用动态域名跳转技术,平均存活周期仅72小时。某省级网信办工作人员透露:“这些平台像地鼠一样,封禁一个域名,立即启用备用的加密代码访问通道,ZZTTWIN668SU可能就是最新变种。”

欧盟数字服务法(DSA)的实践或许值得借鉴:要求平台公开算法推荐机制,对高风险内容实施全天候人工审核。但如何在保护言论自由与打击非法信息间找到平衡点,仍是全球性难题。

真相与风险的博弈永不停歇

当一串代码能轻易点燃千万人的好奇心,我们或许更需思考:在信息爆炸的时代,如何培养对“隐秘真相”的免疫力?ZZTTWIN668SU事件像一面棱镜,折射出公众知情权、平台责任与网络安全三者间的复杂角力。下一次神秘代码出现时,你会选择点击,还是划走?

参考文献

1. 匿名社交平台的法律责任边界研究,中国政法大学学报,2022.

2. "Dynamic Domain Generation Algorithms in Cybercrime", IEEE Symposium on Security & Privacy, 2021.

3. 青少年网络风险行为心理机制分析,心理学报,2023.

4. "GDPR Enforcement Against Dark Pattern Design", Oxford Internet Institute, 2020.

5. 基于大数据的非法网站追踪模型设计,计算机工程与应用,2023.